| INDEX | 1300-1599 | 17. JH | 18. JH | 19. JH | 20. JH | ÜBERGREIFEND | ETHNO | |

| VERMISCHTES | PROJEKTBLOG | FLOHMARKT | KONTAKT | SUCHE | |

Da diese Site nun einmal nach Epochen sortiert ist, sind die Nähtips ein wenig verstreut und eben da zu finden, wo sie epochenmäßig hingehören. In der Hauptsache gibt es sie fürs 18. und sehr frühe 20. Jh. - letztere sind auch fürs späte 19. relevant, aber eben unter 20. einsortiert.

Es gibt aber ein paar praktische Tips, die für jede Epoche nützlich sind. Sie beziehen sich v.a. darauf, daß man beim schneidern historischer Kostüme ein wenig anders arbeiten muß als wenn man moderne kommerzielle Schnitte (wie Burda, Vogue etc.) verwendet.

So muß man z.B. oft Schnitte aus Büchern oder von dieser Site von einer druckbaren Größe auf Körpergröße bringen. Zu diesem Thema gibt es eine eigene Seite. Dann muß man...

Zu diesem Thema gibt jedes beliebige Schneidereilehrbuch Auskunft - das bezieht

sich zwar dann auf moderne Schnitte, aber das Prinzip ist dasselbe. Bei eng

anliegenden Oberteilen sollte man obendrein immer ein Probeteil aus billigem

Stoff machen und direkt am Körper (über der für die jeweilige Epoche üblichen

Unterwäsche, v.a. Korsett, aber auch das Hemd macht viel aus!) nochmal abstecken,

bis alles perfekt sitzt. Ziehe dafür das Teil linksrum an, dann läßt es sich

leichter stecken. Das Abstecken sollte idealerweise eine zweite Person übernehmen,

die auch ein bißchen was vom Schneidern versteht. Zur Not tut es natürlich auch

eine Schneiderpuppe, die der eigenen Größe möglichst genau ensprechen sollte.

Bedenke, daß der Oberkörper des Korsetts wegen meistens eine besondere Form

hatte, während eine Schneiderpuppe auf moderne Formen getrimmt ist und die historische

Form nicht ganz so gut darstellen kann, selbst wenn man ihr das Korsett überzieht.

Gutes Beispiel: Korsetts des 18. Jh. drücken den Busen ziemlich weit rauf und

vermindern den Umfang. Die Schneiderpuppe müßte schon sehr weich sein, um das

mitzumachen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es könnte funktionieren,

die Puppe auf eine kleinere Größe einzustellen, das Korsett überzuziehen

und dann auszustopfen. Oder Du machst eine eigene Puppe.

Übertrage dann die beim Abstecken gewonnenen Schnittlinien, sofern sie deutlich

anders als ursprünglich sind, nochmal auf den Papierschnitt, dann kannst

Du ihn beim nächsten mal direkt hernehmen. Oder Du hebst statt des Papierschnitts

das Probeteil auf - vergiß dann aber nicht, vorher die Nahtzugaben wegzuschneiden.

sind den meisten, die modernes Schneidern gewohnt sind, ein Graus. Handarbeitslehrerinnen und Schneidereibücher haben ihr bestes getan, uns in dieser Hinsicht zu verderben. Diese Verteufelung sichtbarer Nähte stammt aber erst aus dem späten 19. Jahrhundert; davor hat man das sehr viel lockerer gesehen. So kannst Du z.B. problemlos Abnäher oder Falten, die beim Abstecken eingelegt wurden, auf den Stoff runterklappen und von außen an der Kante entlang festnähen - natürlich nur von Hand und mit möglichst kleinen und regelmäßigen Stichen. Es erleichtert die Arbeit beim Drapieren ungemein, wenn man Abnäher nicht zuerst nach innen umdrehen muß, denn dabei verrutschen sie leicht, wenn man nicht höllisch aufpaßt.

Zu diesem Thema gehört auch die Farbe des Nähgarns. Erst kurz nach 1800 wurde eine Technik erfunden, die es erlaubte, ausreichend reißfestes Nähgarn aus Baumwolle herzusetellen. Davor wurden Leinen, Baumwolle und Wolle mit Leinengarn genäht, Seide mit Seidengarn. Da vor Erfindung der Anilinfarben im späten 19. Jh. Leinen nur schwer zu färben war, wurde oft naturfarbenes Leinengarn verwendet – unabhängig davon, welche Farbe der Stoff hatte. Also waren auch an sich unsichtbare Nähte sichtbar, indem sie zwischen dunklen Stoffteilen quasi hervorleuchteten. Achtung: Wenn man so weit authentisch nähen will, daß man naturfarbenes Garn verwendet, sollte man auch gleich so weit gehen, Leinengarn (nicht Baumwollgarn) zu nehmen und von Hand zu nähen. Mein Aha-Erlebnis in dieser Hinsicht war ein Reenactor im dunkelblauen Rock, der an einer Theke lehnte, die Arme verkreuzt vor sich aufgelegt. Die mittlere Rückennaht zog sich auseinander und legte so das helle Garn frei. Die Stiche verliefen parallel, immer zwei direkt nebeneinander, und outeten sich damit als Maschinennnähte: Bei Handnähten verlaufen die Stiche schräg. Also: Wer mit der Maschine bescheißen will, sollte das Garn in Stoffarbe wählen!

Es wird manchmal geraten, Fäden aus dem Stoff auszuziehen und damit zu nähen. Ich bin da eher skeptisch: Bei Seidengarn dürfte das gehen, aber die Fäden sind dann meistens sehr dünn, d.h. wahrscheinlich verknoten sie sich leicht. Aber wozu die Mühe, wenn es Seiden-Nähgarn zu kaufen gibt? Leinen-, Baumwoll- und Wollfäden, die zum weben gedacht sind, sind für gewöhnlich nicht allzu reißfest. Gerade bei Leinen sind auch oft Knubbel darin, die man nur mit Gewalt durchziehen kann. Leinen- oder Baumwollnähgarn hingegen wird speziell im Hinblick auf Reißfestigkeit und Glattheit verarbeitet. Bei eher dünnen, glatten Wollstoffen kann ein ausgezogener Faden zum Nähen geeignet sein (einfach mal probereißen), während diese Methode bei eher filzigen Wollstoffen schon daran scheitert, daß man keinen Faden ausgezogen bekommt. Fazit: Es ist die Mühe bei weitem nicht wert.

Garnstärken für Leinengarn werden z.B. als 25/2 oder 80/3 angegeben. Die zweite Zahl zeigt, aus wievielen Strängen das Garn zusammengedreht wurde. Die erste Zahl besagt, wieviele Meter Lauflänge ein Gramm lang ist, und zwar pro Strang. Ein 50/2er Garn besteht also aus zwei Strängen, die je eine Lauflänge von 50 m pro Gramm haben. Eine 50g-Rolle dieses Garns hat nach Adam Riese eine Lauflänge von 50*50=2500 Metern pro Strang, aber da es zwei Stränge sind, hat das fertige Garn nur eine Lauflänge von 2500/2=1250 m. Bei einem 50/3er Garn wären es 2500/3=833 m. Ein 100/4er Garn ist ebenso dick und hat die gleiche Lauflänge wie 50/2er: (100*50)/4=1250 m.

Achtung: Auf Garnen aus dem angelsächsischen Raum und modernem Klöppelgarn kann die Garnstärke in NeL/Nel angegeben sein. Das ist ein englisches Maß und hat mit der hier beschriebenen Einheit Nm nichts zu tun, auch wenn die Zahlenangaben genauso aussehen. Wenn ich mich recht entsinne, entspricht NeL 20/2 in etwa Nm 30/2. Auf alten Rollen deutscher Produktion sind die Angaben in Nm.

Faustregeln: 18/6 ist durch die 6 eher dicken Stränge grad recht für Schuhmacher, mit 18/3 bis 25/3 kann man gut ein Leinenzelt nähen, 25/2 oder 30/3 eignen sich z.B. für sichtbare Tunnel in Schnürbrüsten, 30/3 bis 60/3 für Nähte in nicht allzu feinen Stoffen, 80/2 und höher für feine Weißwäsche.

gehört im Grunde auch zum Themenkreis "sichtbare Nähte". Stoffe waren bis zur Industriellen Revolution meist nur 60-80 cm breit und weitaus teurer als die Arbeitszeit für die Anfertigung eines Kleidungsstücks. Das ist auch völlig logisch, wenn man all die Arbeitsschritte bedenkt, die zum fertigen Stoff führten: Flachsernte oder Schafschur, Waschen, Flachsbrechen, Hecheln, Kämmen, Kardieren, Spinnen, Weben, Färben: Alles Handarbeit, die bezahlt werden will. Wer schon einmal gesponnen oder gewebt hat, weiß, wie lange es dauert, ein paar Meter gleichmäßigen Fadens oder ein paar Zentimeter feinen Stoffes zu produzieren. In einem Meter gar nicht mal so feinen Stoffs dürften einige Mann-Monate Arbeit stecken. Das erklärt auch, warum ein paar "poplige" Meter Leinen in Nachlaßinventaren auftauchen und warum Altkleider ge- und verkauft wurden.

Die Schnitteile möglichst sparsam auf den Stoff zu puzzeln, war eine große Kunst und vom ökonomischen Standpunkt her oft auch nötig. Wer kennt das nicht: Wegen ein paar Zentimetern an einer Ecke muß man das Schnitteil anders auflegen und gleich einen halben Meter Stoff mehr verbrauchen. Bis zum frühen 19. Jh. fand man nichts dabei, die fehlenden Zentimeter anzustückeln, selbst wenn das angesetzte Stück nur daumennagelgroß war. Sogar an deutlich sichtbaren Stellen wie einer Compère wurde mitunter ohne jede Rücksicht auf den Musterverlauf gestückelt. Bildbeispiel: Eine Robe à la française aus dem Bayrischen Nationalmuseum.

ist auch so ein Thema, wo man sich von bisher gelerntem verarbschieden muß,

wenn man historische Kostüme näht. Vor ca. 1840 kann man bei den teilweise

sehr langen Nähten durchaus die Schnittkanten unversäubert lassen,

wenn der Stoff nicht zum fransen neigt - auch dann, wenn die Kanten nicht von

Futter verdeckt werden. Vor allem aber war es durchaus üblich, auch an

sichtbaren Stellen, v.a. an Volants, nicht zu versäubern. Gegen das Ausfransen

wurden sie in Zacken oder Bögen geschnitten - näheres hierzu auf

einer eigenen Seite. Denke an die "zerhauene" Mode des frühen

16. Jh. - da wurden Schlitze und Schlitzchen als Verzierung mitten in den Stoff

gemacht und auch nicht versäubert (das wäre wie Mäuse melken).

Bei filzigen Wollstoffen (Walkloden, manche Mantelwollen) wurde manchmal sogar

auf Umschlagen der Säume und Kanten verzichtet, weil sie kaum fransen (z.B.

ein Frack um 1830/40 in der Sammlung Kamer/Ruf). Das ist erfreulich, denn bei

einem Radmantel mit seinen Rundungen wäre das eher schwierig.

Irgendwann zwischen dem frühen 19. Jh. und 1870 kam es zu einem völligen

Wandel in den Ansichten: Am Ende des 19. und bis Mitte des 20. gehörte

es zum guten Ton in der Schneiderei, Kanten von Hand mit überwendlichen

Stichen zu versäubern oder sie gar mit Nahtband zu übernähen

und möglichst auch noch auf dem Futter zu fixieren, auf daß sie flachliegen.

Vermutlich war daran die Nähmaschine schuld, die genau in der Zeit im Mode

kam, als sich der Wandel vollzog: Beim Handnähen dauern die Nähte

an sich schon so lange, daß man sich nicht auch noch beim Versäubern

verkünsteln mag. Nähqualität sah man an der Kleinheit und Gleichmäßigkeit

der Stiche. Das war mit der Maschine keine Kunst mehr, die Nähte gingen

ratzfatz – also mußte man Könnerschaft anderweitig beweisen.

Heute soll Futter v.a. verhindern, daß Stofflagen aneinander reiben. Das Paradebeispiel sind Röcke und wie sie unvorteilhaft an Nylonstrumpfhosen kleben. Die Lösung: Ein möglichst glatter Futterstoff, der aber leicht sein soll, damit er nicht aufträgt. Bis zum Beginn des 20. Jh. aber hatte Futter eine ganz andere Funktion, nämlich den Oberstoff zu stützen. Oft waren die Futterteile - besonders bei Oberteilen von Frauenkleidern - das eigentliche, auf Figur gearbeitete Kleidungsstück, während der leichtere Oberstoff bloß locker draufdrapiert wurde. Nähme man das Futter heraus, würde das ganze Teil in sich zusammenfallen wie ein Körper ohne Skelett. Folglich eignen sich bis um 1910 eher kräftige, steife Futterstoffe. "Kleben" war kein Thema: Ein Oberteil bzw. dessen Futter lag sowieso eng an, während bodenlange, gefütterte Röcke einerseits wegen ihres Eigengewichtes nicht kleben konnten, andererseits einer oder mehrere Unterröcke darunter getragen wurden. Überhaupt ist ein Teil des Klebe-Effekts v.a. der elektrischen Aufladung geschuldet, die zwischen Plastik-Unterkleidung und plastikhaltiger Oberbekleidung entsteht, also ein ziemlich modernes Problem.

Ein glatter und doch kräftiger Stoff ist Baumwollchintz, der v.a. im mittleren 19. Jh. bis frühen 20. Jh. gern als Futterstoff für Taillen und Röcke verwendet wurde. Den darf man nicht vorwaschen, sonst wird er wieder rauh. Macht aber nichts, denn eine fertige Taille mit Fischbein drin wäre sowieso später nicht gewaschen worden.

Im 18. Jh. sieht man es öfters bei Frauenjacken, daß zwei Lagen Oberstoff und eine Lage Futter mit Rückstich zusammengenäht wurden. Also Oberstoff wie gehabt rechts auf rechts und dann noch eine Lage Futter dazu. Dann bügelt man die Nahtzugabe auf die Seite, wo noch kein Futter ist, legt das noch fehlende Futterteil mit schon eingeschlagener Nahtzugabe auf und näht sie mit überwendlichen Stichen an der eben gemachten Naht entlang fest. Und schon sind beide Schnitteile gefüttert, die Nahtzugabe versorgt, und Futter und Oberstoff können nicht gegeneinander verrutschen. Bei (Männer-)Justaucorps wurden Futter und Oberstoff hingegen meist getrennt verarbeitet - vielleicht war die Technik enganliegenden Kleidungsstücken vorbehalten. Übrigens würde ich eher dazu neigen, zwei Lagen Futter und eine Lage Oberstoff zusammen zu verarbeiten, weil man sonst beim aufnähen des noch fehlenden Futterteiles höllisch aufpassen muß, um nicht nach außen durchzustechen.

Aus dem 18. Jh. ist noch eine andere Technik überliefert: Am Oberstoff- und Futterteil werden die Nahtzugaben jeweils untergeschlagen und die beiden Teile aufeinander festgeheftet. Sie werden dann sehr, sehr knapp innerhalb der Kante an das nächste Schnitteil genäht, das ebenso vorbereitet ist. Im Ergebnis gibt es praktisch keine innen abstehende Nahtzugabe. Der Nachteil dieser und der vorigen Technik: Wenn man mal eine Naht auslassen oder enger machen muß, ist das richtig Arbeit.

Im 19. Jh. und frühen 20. Jh. verarbeitete man oft Futter und Oberstoff wie ein Teil. Das bedeutete natürlich, daß man die Schnittkanten nicht gnädig mit dem Futter verdecken konnte, wie man es heute macht. Das war vielleicht auch ein Grund für den oben erwähnten Versäuberungswahn. Der Vorteil ist, daß Futter und Oberstoff nicht gegeneinander verrutschen können, und daß ein eher leichter Oberstoff durch das Futter viel mehr gestützt wird als wenn sie getrennt verarbeitet würden. Ein weiterer Unterschied zu heute ist, daß Röcke oft in voller Länge und Weite gefüttert wurden und daß das Futter zumindest an den Nähten, häufig auch in der Mitte des Schnitteils am Oberstoff befestigt wurde. Man muß schon ziemlich sorgfältig arbeiten, damit da nichts zuppelt, was wohl auch der Grund ist, warum man Rockfutter heute lieber lose hängen läßt.

ist den meisten heute auch ziemlich ungewohnt. Ich höre häufig Reaktionen wie "Um Himmels Willen, da werde ich ja nie fertig!" Das ist nicht wahr! Zum ersten, wenn Du nicht ein Purist bist (und Puristen würden nie so reagieren), kannst Du durchaus auch längere, von außen unsichtbare Nähte mit der Maschine nähen (aber bedenke die Anekdote oben unter "Nähgarn"). Aber das ist nicht der Punkt. Worauf ich hinaus will ist, daß Du alle Vorurteile, die Du eventuell hast, über Bord werfen und es einfach mal probieren solltest. Die Stiche müssen ja nicht so klein und regelmäßig sein, wie die Maschine sie macht. Klar, auch früher waren kleine und regelmäßige Stiche ein Qualitätsmerkmal, aber bis zu einem gewissen Grad hat die Nähmaschine unser Auge zu sehr verwöhnt. Vielleicht hast Du bei modernen Revers u.ä. komplizierten Sachen schon mal schwer geflucht - nähe solche Stellen und beim Abstecken gelegte Abnäher einfach mal von Hand. Das geht oft viel schneller als mit der Maschine nähen, merken, daß es nicht ganz paßt, auftrennen, nochmal nähen, Fadenstücke rausfieseln etc.

Es ist wie bei allen anderen Dingen: Übung macht den Meister. Drei verunglückte Stiche nähen und dann behaupten, Du kannst es nicht (beliebte Methode bei Nähfaulen, v.a. Männern**) - das güldet nicht. Nähen ist viel, viel leichter als Lesen oder Autofahren, und das können doch auch die meisten, oder? Daß auch das nicht auf Anhieb klappte und man die ersten paar hundert Meter Schlangenlinie fuhr, wird gern verdrängt. Auch ein beliebter Einwand: Handnähte hielten nicht so gut wie Maschinennähte. Das kommt auf den Stich an: Versuch mal, eine mit Rückstich genähte Naht aufzutrennen, und Du wirst sehen, um wieviel leichter eine Maschinennaht aufgeht. Ist Dir schon mal ein Knopf von der Bluse gefallen? Wäre er mit Hand angenäht gewesen, wäre das nicht passiert.

Damit die Naht ordentlich aussieht und hält, sollten die Stiche nicht länger als 3 mm sein; bei dickeren Wollstoffen, die mit Leinenzwirn genäht sind, gehen auch 4-5 mm. Je dünner Stoff und Garn, desto kürzer sollten die Stiche sein, sonst wird die Naht entweder zu locker oder, wenn man fester anzieht, wird der Stoff zusammengeschnürt.

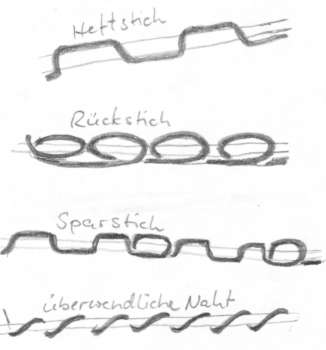

haben viele, aber nicht alle gelernt, und irgendwie scheinen keine zwei Leute dieselben Begriffe zu verwenden. Um Mistverständnissen vorzubeugen, erkläre ich kurz die Begriffe, wie ich sie verwende:

Heftstich,

Steppstich, Vorstich

Heftstich,

Steppstich, VorstichEinfach rauf-runter-rauf-runter. Heftstiche sind tendenziell eher länger als Steppstiche und temporärer Natur. Steppstiche werden für Nähte verwendet, die keinen Zug aushalten müssen, z.B. senkrechte Rocknähte, Nähte in weiten Schößchen. Geht viel schneller als Rückstich, aber wenn man am Faden hängenbleibt (später beim Tragen, nicht beim Nähen), schnurrt gleich die ganze Naht zusammen, und wenn der Faden reißt, löst sich schnell die ganze Naht auf.

Auf der Unterseite zwei vor, oben eins zurück. Gibt oben ein Bild wie Maschinenstich, unten das, was man in der Stickerei als Stielstich kennt - nur nicht so ordentlich.Wurde für alle Nähte verwendet, die etwas aushalten mußten. Entgegen heute vorherrschender Meinung sind Rückstichnähte haltbarer als Maschinennähte: Wenn der Faden später mal reißt, geht eine Maschinennaht sehr schnell auf, eine Rückstichnaht aber nicht.

Kombination aus Stepp- und Rückstich für Nähte, die nicht viel aushalten müssen. Für permanente Nähte besser geeignet als reine Steppnaht, weil fast so schnell wie jene, aber ohne Zusammenschnurren oder Auflösen. Nach ein paarmal Steppstichen ein Rückstich, dann mit Steppstich weiter.

Wird an Kanten verwendet, um sie zu versäubern (z.B. Schürösen an Korsetts), bei Nähten entlang der Webkante*** oder bei Ledernähten, wo die Kanten Stirn an Stirn flach aufeinandertreffen sollen. Durchstechen, um die Kante rum, durchstechen usw.

Wie der überwendliche Stich, nur daß man nach dem durchstechen mit der Nadel nochmal durch die eben gelegte Schlinge geht, bevor man sie festzieht. Wie der Name schon sagt: Für Knopflöcher. Verleiht de Kante mehr Zugfestigkeit als ein überwendlicher Stich, d.h. das Knopfloch leiert nicht so schnell aus. Im 18. Jh. findet man aber auch rein überwendlich umstochene Knopflöcher.

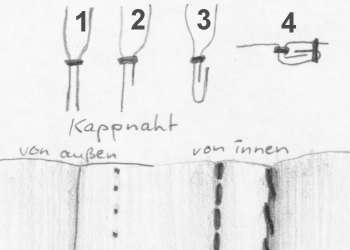

Ähnlich wie der überwendliche Stich, nämlich spiralig. Damit näht man den doppelt umgeklappten Saum fest, so daß man von außen nur ein paar Pünktchen sieht. Innen geht man von einem nach außen durchstechenden Pünktchen zum nächsten mit einer langen Schräge. Im Bild von der Kappnaht unten ist es die jeweils rechtere Naht, je von außen und von innen gesehen. Saumnähte sind ähnlich anfällig für zusammenschnurren und auflösen wie Steppstichnähte. Gegenmittel: Alle paar cm einen Stich auf der Stelle machen.

Staffierstich

StaffierstichHiermit wird Futter längs der Kanten an den Oberstoff anstaffiert. Er ist dem Saumstich ähnlich, nur quasi umgekehrt: Hier ist das Pünktchen innen, während die lange Schräge sich zwischen der umgelegten Zugabe des Oberstoffs und der Außenseite versteckt. Im 20. Jh. achtete man darauf, daß die Stiche überhaupt nicht auf der Außenseite sichtbar wurden, aber früher (v.a. im 18. Jh.) stach man mit Absicht ein klein wenig durch und nahm, wie beim Saumstich, ein paar Fäden der Außenseite des Oberstoffs auf. So stellte man sicher, daß die Kante am Platz blieb.

Erst eine normale Naht nah an der Kante, aber mit dem Stoff links auf links. Dann ordentlich auseinanderbügeln, rechts auf rechts drehen, und noch eine normale Naht drübersetzen, so daß die vorige Nahtzugabe verschwindet. Wird bei ungefütterten Kleidungsstücken verwendet. Bin nicht sicher, ab wann sie verwendet wurde. Da eine frz. Naht sich beim Tragen nicht ordentlich flach legt und obendrein dicker ist als eine unversäuberte Naht, ist sie eher für lose Kleidungsstücke wie Blusen geeignet, aber eher nicht für Hemden, die vom Korsett an den Körper gepreßt werden (das gäbe Abdrücke). Tippe auf spätes 19. /frühes 20. Jh., als lose sitzende Blusen aufkamen. Davor eher Kappnaht.

Kappnaht

KappnahtWird oft mit der französischen Naht verwechselt. Siehe Bild rechts (rechte obere Ecke): Erst eine normale Rückstichnaht (1). Eine der zwei Nahtzugaben wird kurzgeschnitten (2), die längere drübergefaltet (3), beide zusammen auf den Stoff runtergeklappt (4) und da mit Saumstich festgenäht. Achtung: Die beiden zusammengenähten Stoffteile müssen vor Schritt 4 (besser noch vor Schritt 3) auseinandergeklappt und ordentlich plattgebügelt werden! Die Kappnaht war die Naht für ungefütterte Kleidungsstücke wie z.B. Hemden. Anders als die französische Naht liegt sie auch auf der Innenseite flach, so daß sie von beiden Seiten ordentlich aussieht und sich nicht in die Haut drückt. Dadurch ist sie ideal für Wäsche, die unter einem Korsett getragen wird, sowie für Nähte, die man unter Umständen von innen sieht, wie z.B. bei der Wasserfall-Schleppe eines Manteaus. Da zwei Nähte mehr aushalten als eine, kann die erste Naht überall da, wo keine Belastung zu erwarten ist, als Heftnaht bzw. in Sparstich gemacht werden. Auch Jeans haben Kappnähte, nur daß in diesem Fall die zweite Naht mit der Maschine gesteppt wird.

Genauere Anleitungen für Nähte, aber auch zu Schnittänderungen, Knopflöchern und Falten findest Du in jedem vernünftigen Schneidereilehrbuch, außer vielleicht in den allermodernsten. Exemplare aus den 60ern/70ern (z.B. "Schneidere selbst!") sind antiquarisch aber noch billig zu haben und sehr zu empfehlen.

**) Die hoffen darauf, daß ein in der Nähe befindliches weibliches Wesen glaubt, Männer seien zum Nähen einfach nicht geeignet, und ihnen die Arbeit abnimmt. Und das im 21. Jahrhundert! Man möcht's nicht meinen.

***) Überwendliche Nähte entlang der Webkante findet man im 18. und 19. Jh. z.B. an den Seitennähten von Männerhemden. Das sollte man aber nur machen, wenn man handgwebte Stoffe verwendet: Moderne Stoffe haben ganz andere, breite Webkanten, die man der Authentik wegen besser versteckt oder gar abschneidet.

Wednesday, 24-Apr-2013 21:19:50 CEST